1985年天弘优配

深圳国际贸易中心竣工

以“三天一层楼”的奇迹定义了“深圳速度”

---

2025年9月26日

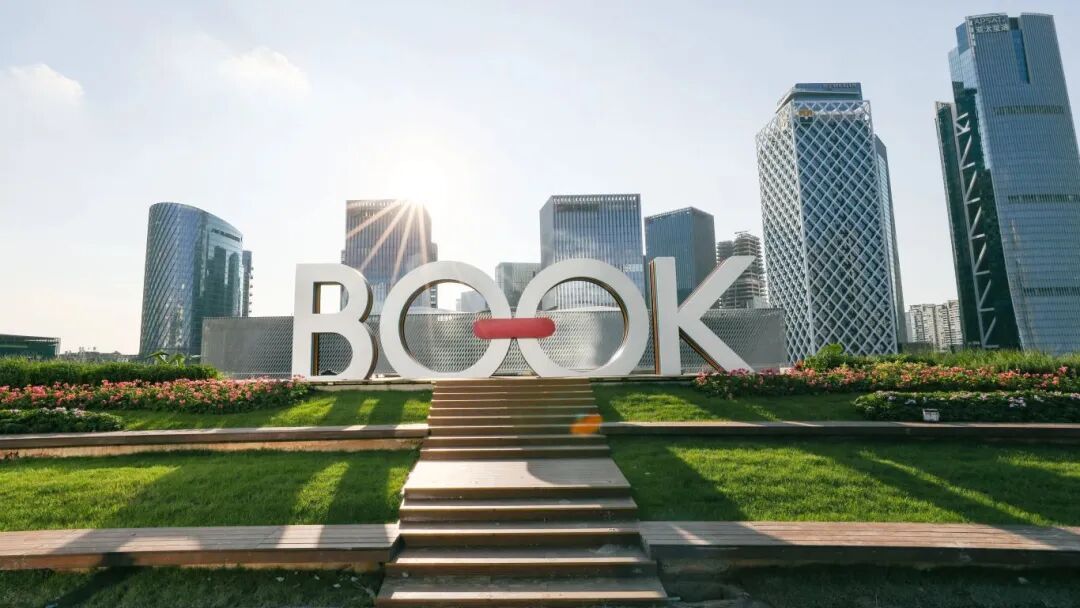

在宝安中心区,一座名为“湾区之眼”的

崭新文化地标正式开业!

站在这座全球最大书城里时,目光所及,不仅是钢筋与混凝土的实体,更隐藏着一个由数据、模型和算法构筑的平行世界。

“湾区之眼”的诞生,不再是速度的突破,而是以一种更深沉、更智慧的方式,诠释着新时代的城市建设哲学。

湾区书城承载着太多的期望

——

深圳“新时代十大文化设施”之一

宝安区文化地标、全球最大书城

……

当“湾区之眼”项目的技术总工方品第一次接触到“湾区之眼”的设计图纸时,呈现在他眼前的是一个占地6.6万平方米,总建筑面积13.1万平方米的庞然大物。在他看来,这不仅仅是一个“大”字能概括的,这个项目不允许任何将就。

据官方资料,湾区之眼的设计理念源于“天圆地方”,湾区书城与民俗馆的主体呈两个圆形矗立其上,仿佛两个温润的玉盘,与轴线对面的两个方形建筑(宝安图书馆、宝安青少年宫)相呼应。

室内空间游览路径借鉴古代文人雅集“曲水流觞”的意境,形态各异的楼梯与坡道被赋予浪漫寓意。

事实上

这些诗意的设计在工程师眼中

被转译成了一连串冰冷而严苛的难题

➡大量的弧形、曲面结构天弘优配,大跨度的悬挑钢梁……如何将这些流动的线条,用最坚硬的材料精准还原,是对施工技术的极限考验。

➡复杂性不止于结构。机电、暖通、消防、给排水、幕墙……数十个专业系统如密集的神经网络交织在一起。

“这个项目的系统非常多,每一个系统之间的节点也很复杂。不同的专业之间,它们的连接方式、安装方式各有不同,还有一些独特的造型设计,没有‘标准层’一说,刚开始看图时真的有点难以消化。”方品回忆道。

面对前所未有的复杂性

答案是在现实中动工之前

先在数字世界里把它完整地建造一次

先造一个“数字世界”

“图纸是二维的,而数字化的BIM(建筑信息模型)是三维的,能看到平面、立面以及尺寸间的关系。我们正是用BIM技术,在电脑里完整地建造了一个建筑的数字孪生体。”方品解释道。

数字化的BIM(建筑信息模型)

➡ 虚拟模型整合了结构、机电等所有专业的图纸信息,甚至模拟了项目全生命周期的各项数据,实现了建筑行业所说的“一模到底”。在这个数字世界里,建筑团队能提前发现不同专业间的碰撞和冲突,在图纸阶段就进行优化。

➡ 建筑为了实现设计的美感,需要最大限度地保留空间的净高,而正是通过BIM模型优化场馆内错综复杂的机电、消防、空调等管线,最终完美实现。这种策略,从源头上避免了传统施工中常见的返工和浪费。

如果说数字化

是项目的“大脑”

那么超过1.1万吨的钢结构

无疑是“湾区之眼”最坚实的“骨架”

再一点点拼接1.1万吨钢材

如何把超过1.1万吨钢材,拼成一双眼睛?这不仅是一个诗意的比喻,更是施工中最硬核的难题,最难的,是连接南北两个区域的那个巨大连廊。

像拼装精密的积木一样拼接

➡ 施工场地有限,巨大的钢构件无法整体吊装。团队只能像拼装精密的积木一样,将钢结构拆分成一个个分段,通过吊装、地面拼装、高空滑移等方式,一点点拼接起来。

而那些优美的曲面造型也是由“铮铮硬骨”的钢结构构成的。最终,团队采用了一套“模拟-实测-再修正”的闭环工作流。

“模拟-实测-再修正”

➡ 首先,在BIM模型中对钢结构进行虚拟分段和安装模拟,预测其在拼装过程中可能产生的毫米级变形。

➡ 接着,在现场安装完成后,动用三维激光扫描(点云技术)对实体结构进行扫描,获取精准的三维数据。

➡ 最后,将实测数据反馈回模型,对后续的幕墙、装饰等工序进行精确的逆向调整。正是这种对精度的极致追求与数字化的工作方式,才最终将设计师笔下的飘逸“曲线”完美地“雕刻”了出来。

“那一刻

觉得之前所有的辛苦和奋斗都值得了

那一万多吨的钢结构

真的被我们拼完了”

2023年底,当最后一根钢梁吊装就位,项目主体结构正式封顶时,方品说那是他最有成就感的时刻。

从国贸大厦的“三天一层楼”,到湾区之眼的“一模到底”,深圳的建设史,映照出的是一部中国建造技术的进化史。速度不再是唯一的目标,质量、智慧与可持续性,成为了新的时代注脚。

来源丨南方都市报 深圳新闻网 湾区之眼Eyes of theGBA

天弘优配

配查信提示:文章来自网络,不代表本站观点。